한국 경제의 잠재성장률이 지속적으로 하락하면서 역성장으로 연결될 수 있다는 우려가 제기됐다. 물가상승을 유발하지 않고 달성할 수 있는 경제성장률이 마이너스로 추락할 수 있다는 경고다.

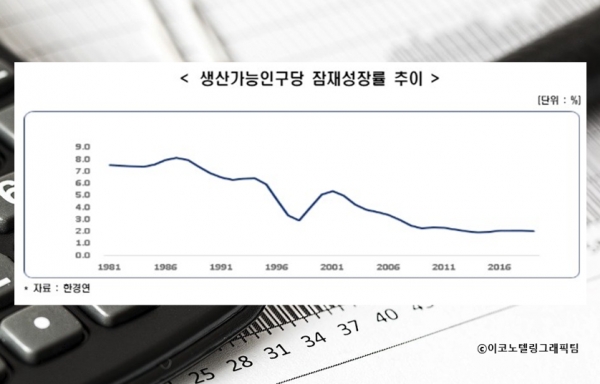

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 1981년부터 지난해까지 연간 자료를 바탕으로 10년 단위로 생산가능인구당 잠재성장률을 계산한 결과 1980년대(1981∼89년) 7.6%에서 1990년대(1990∼99년) 5.3%, 2000년대(2000∼2009년) 3.8%, 2010년대(2010∼2019년) 2.1%로 지속적으로 하락했다.

잠재성장률은 한 나라의 경제가 보유한 자본, 노동력, 자원 등 생산요소를 사용해 물가상승을 유발하지 않으면서도 이룰 수 있는 최대한의 경제성장률을 말한다. 생산가능인구당 잠재성장률은 15세 이상 인구당 잠재 국내총생산(GDP)의 전년 대비 증가율을 의미한다.

한국경제연구원은 생산가능인구당 잠재성장률을 결정하는 총요소생산성, 자본스톡, 노동시간, 고용률 등의 요인별로 10년 단위 평균 증가율을 추산했다. 그 결과 고용률을 제외한 모든 요인에서 증가율이 하락하는 것으로 나타났다.

노동, 자본 외 규제, 기술개발 등 '눈에 안 보이는' 생산요소가 창출하는 부가가치를 뜻하는 총요소생산성(TFP) 증가율은 1980년대 6.4%, 1990년대 4.2%, 2000년대 4.1%, 2010년대 2.9%로 지속적으로 낮아졌다.

자본스톡(축적된 자본의 총량) 증가율은 0.7%→2.1%→0.3%→0.0%로 1990년대에 고점을 찍은 뒤 하락세가 이어졌다. 또한 평균 노동시간 증가율은 0.1%→0.8%→-0.9%→-1.2%로 감소폭이 커지는 반면 고용률은 2000년대부터 0.4% 수준을 유지하는 것으로 나타났다.

한국경제연구원은 최근 생산가능인구당 잠재성장률 하락세가 가팔라지고 있어 이를 방치할 경우 경제의 기초체력이 급속히 약화되면서 마이너스 성장으로 이어질 것이라고 진단했다. 특히 총요소생산성 증가율이 급속도로 하락하고 저출산·고령화 여파로 노동력이 감소하는 상황을 감안하면 역성장은 우려가 아닌 현실이 될 가능성이 높다고 지적했다.

한국경제연구원은 "노동과 자본은 투입량 확대에 한계가 있는 만큼, 성장 잠재력을 기르기 위해서는 총요소생산성을 제고해야 한다"며 "이를 위해서는 기업 활동과 관련한 규제를 과감히 개혁하고 세제 지원을 강화해 연구개발(R&D)와 기술 발전을 촉진해야 한다"고 제안했다.