노다지 캐내 번듯한 신문사 차리겠다며 평남 안주로 가 금광 사업 손대

빈손으로 귀경…그의 형 "네가 파야 할 광산은 책상 위 원고지" 쓴소리

"월급 받아 내 집 마련하기는 아예 틀렸다." "강남은커녕 서울에서 한 번 떨어져 나가면 다시 서울로 재진입하기란 하늘의 별 따기다."

이게 요즘 보통 사람들의 심사다. 따박따박 모으고 아껴서 편안한 삶을 살길이 막히면 일확천금을 노리기 마련이다. 무리할 정도로 대출을 받아서라도 집을 사거나 주식에 투자하는 '영끌 현상' '동학개미'들이 등장하는 게 이런 이유다.

궁지에 몰려 막무가내식 투자에 나서는 현상은 일찍이 나타났다. 1930년대 식민지 조선에 일었던 금광개발 붐이다.

"금광 하나만 잘 만나면 하루아침에 '나리낀(成金:졸부)'되기는 무난한 일이다…역시 유식계급 인물들이 발견한 치부법이다. 그리하여 중학교에서 교편을 잡고 있던 친구도 광산으로 달아난다."

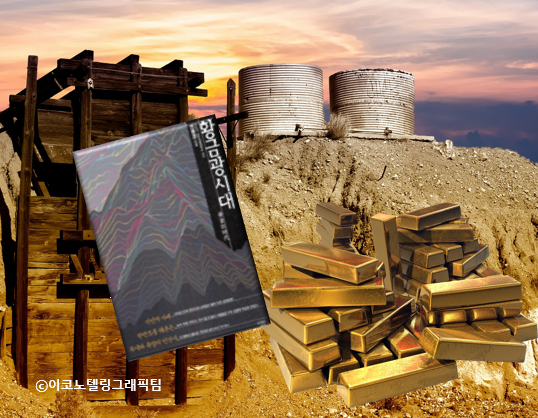

이른바 '황금광(狂)시대'를 묘사한 당시 글이다. 그랬다. 1930년대는 화폐제도가 금본위제였기에 금 보유량이 곧 국력으로 통했고, 경제 대공황 이후여서 일제는 조선에서 금을 캐기에 혈안이 되어 있던 시기였다. 이 시대 금광 열풍에 초점을 맞춘 『황금광시대』(전봉관 지음, 살림)에는 흥미롭지만, 지금 눈으로는 참 희한한 이야기들이 여럿 실렸다.

책에 따르면 독립운동 혐의로 수감 되었던 대학교수 출신(조병옥)은 출감하자 자신의 금광으로 달려갔고, 민족지 동아일보 편집국장 출신(설의식)은 정간사건 후 광산회사의 상무취체역으로 활동했다. 상해 임시정부에서 일하던 독립운동가(최현)는 귀국해서 평안도의 금광으로 갔고, 조선노동총동맹 집행위원장으로 활약하던 사회주의자(정일성)도 운동을 그만두자 황해도 금광으로 달려갔다.

신분과 직업, 지식과 이데올로기는 달랐지만 금에 매료되기는 마찬가지였던 것이다. 이 중 조선프롤레타리아예술동맹(카프)의 산파역을 맡았던 소설가 팔봉 김기진의 사례는 특히 눈길을 끈다.

1933년 일이다. 김기진은 조선일보 사회부장으로 근무하던 중 금광 재벌 방응모가 신문사를 인수하자 사표를 던진다. 이렇다 할 근대 교육을 받지 못한 사장 밑에서, 동경 유학을 한 당대의 엘리트가 기자 노릇 하기가 마땅치 않았다나. 그런데 정작 신문사를 그만둔 본인이 이듬해 평남 안주로 가서 금광사업에 뛰어들었다. 노다지를 발견해 자신도 신문사 하나 차리겠다는 야무진 꿈이었다.

하지만 낮에는 광부들과 곡괭이로 금을 캐고 밤에는 작품을 쓰는 '주광야문(晝鑛夜文)' 생활은 넉 달만에 끝나 서울로 돌아와야 했다. 두 달이 지나도록 노다지는커녕 금싸라기 한 톨 나오지 않자 자금을 댔던 전주가 손을 털었기 때문이다.

그런 김기진에게 친형인 조각가 김복진은 "얘, 네가 파야 할 광산은 다른 곳에 없고 여기 네 책상 위에 있다…원고지 한 장을 쓰면 광맥을 한 자쯤 파는 것이고…"란 쓴소릴 남겼다고 한다.

'영끌 투자'에 목맬 게 아니라 자기가 진정 파야 할 '광맥'을 찾는 것이 행복으로 가는 지름길 아닐까. 요즘 젊은이들 귀에는 전혀 안 먹힐 소리겠지만.

---------------------------------------

고려대학교에서 행정학을 전공하고 한국일보에서 기자생활을 시작했다. 2010년 중앙일보 문화부 기자로 정년퇴직한 후 북 칼럼니스트 등으로 활동하고 있다. 2008년엔 고려대학교 언론학부 초빙교수로 강단에 선 이후 2014년까지 7년 간 숙명여자대학교 미디어학부 겸임교수로 미디어 글쓰기를 강의했다. 네이버, 프레시안, 국민은행 인문학사이트, 아시아경제신문, 중앙일보 온라인판 등에 서평, 칼럼을 연재했다. '맛있는 책 읽기' '취재수첩보다 생생한 신문기사 쓰기' '1면으로 보는 근현대사:1884~1945' 등을 썼다.