대면 서비스 소비가 사회적 거리두기 영향으로 위축된 탓

코로나19 사태 여파로 가계소비가 위축되면서 올해 가계저축률이 1999년 이후 21년 만에 가장 높은 수준을 나타낼 것이란 전망이 나왔다. 개인들이 코로나19 사태로 인한 미래 불확실성에 대비해 지갑을 닫고 있기 때문이다.

한국은행 조사국 이용대 과장과 이채현 조사역은 최근 발간된 한은 조사통계월보에 게재된 '코로나19 위기에 따른 가계저축률 상승 고착화 가능성' 보고서에서 코로나19 사태에 따른 비자발적 소비제약 등의 영향으로 올해 국내 가계저축률은 10% 안팎에 이를 것으로 추정됐다. 이는 지난해(6.0%)보다 4%포인트 높은 수치다. 연간 가계저축률이 10%를 넘은 것은 1999년(13.2%)이 마지막이었다.

보고서는 사회적 거리두기 강화 등의 여파로 여행, 숙박·음식 등 대면 서비스 부문에서 소비가 위축된 영향이 크다고 분석했다. 아울러 경기부진이 장기화할 경우 높아진 가계저축률은 고착화될 수 있다고 예상했다. 고용·소득 부진이 장기화되고 정부 지원도 줄어들면 가계가 허리띠를 더 조이고 저축을 늘릴 것이기 때문이다.

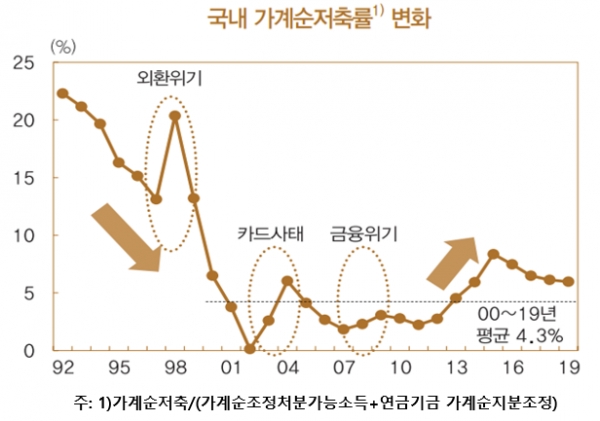

국내 가계저축률은 1988년 23.9%로 정점을 찍은 뒤 소비지출 구조 변화, 연금제도 확대 등의 영향으로 2000년대 중반까지 가파르게 하락했다. 2002년에는 0.1%까지 낮아졌다. 가계저축률은 경제위기가 발생했을 때 일시적으로 큰 폭으로 상승했다. 외환위기 여파로 1997년 13.1%에서 1998년 20.4%로 급격히 높아졌다.

이용대 과장은 "올해 가계저축률 상승은 대면 서비스 소비가 사회적 거리두기 강화 등으로 위축된 데 따른 것"이라며 "향후 감염병 확산이 진정되면 그간 억눌린 수요가 살아남에 따라 저축률도 되돌려질 것"이라고 예상했다. 하지만 코로나19 위기가 길어지면 미래 예상 소득 감소, 신용 활동 제약 증대 등으로 가계의 저축성향이 높아진 채로 굳어질 가능성도 있다.

연간으로 발표하는 한국과 달리 매월 발표하는 미국의 저축률은 이동제한 조치가 강화된 4월 33.6%까지 올랐다가 9월에는 14.3%로 떨어졌다.

이용대 과장은 "가계저축률 상승은 소비 부진의 장기화를 부를 수 있고, 거시경제 정책의 내수 부양 효과도 약화할 수 있다"며 "저성장·저물가·저금리 현상이 새로운 기준(뉴노멀)이 될 가능성도 있다"고 진단했다. 그러면서 "가계저축률의 상승 고착을 초래할 수 있는 가계소득 여건 악화 등 구조적 요인을 완화할 정책적 노력이 필요하다"고 주장했다.