우리나라 기업 100곳 중 약 14곳은 쓰러지기 직전인 '한계기업‘으로 분석됐다.

한국은행이 26일 금융통화위원회에 보고한 금융안정 상황(2019년 9월) 보고서에 따르면 지난해 외부 회계감사를 받는 기업 3236곳이 한계기업으로 나타났다. 한계기업은 영업이익을 이자비용으로 나눈 이자보상배율이 3년 연속 1 미만인 기업이다. 돈을 벌어 이자도 갚지 못하는 상태가 3년째 이어진 기업을 일컫는다.

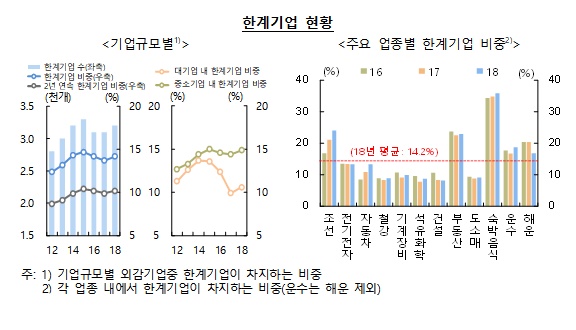

한계기업은 2017년 3112개로 전체 외감기업 중 13.7%였는데 지난해 이 비중이 14.2%로 커졌다. 대기업 중 한계기업 비중은 10.6%로 0.7%포인트, 중소기업 중 한계기업 비중도 14.9%로 0.5%포인트 상승했다. 업종별로는 숙박·음식(35.8%), 조선(24.0%), 부동산(22.9%), 운수(18.7%), 해운(16.8%) 분야의 한계기업 비중이 평균치를 웃돌았다.

한계기업만 늘어난 것이 아니다. 머지않아 한계기업 상태로 전락할 기업의 비중, 그리고 이 같은 위험이 현실화하는 비율도 함께 상승했다. 이자보상배율이 2년 연속 1 미만인 기업 비중은 2017년 19.0%에서 지난해 20.4%로 커졌다. 이들 기업은 이듬해에도 이자보상배율이 1을 밑돌면 한계기업이 된다.

실제로 한계기업이 된 '전이율'은 2017년 53.8%에서 지난해 63.1%로 높아졌다. 이처럼 한계 상태로 진입·잔류하는 기업은 늘었지만, 한계기업 상태를 벗어나는 기업은 줄었다.

한계기업에 대한 금융회사 여신은 지난해 말 107조9천억원으로 1년 새 7조8천억원 불어났다. 외감기업 전체 여신 중 한계기업 여신 비중은 13.8%로 0.4%포인트 상승했다.

한은은 "한계기업에 대한 여신 비중이 높은 은행일수록 고정이하여신비율도 높아지는 경향"이라고 설명했다. 고정이하여신비율이 높을수록 은행 건전성은 나빠진다.

한계기업은 채무상환능력이 취약한 데다 저신용등급 또는 자본잠식 상태인 기업이 많아 경영 여건이 악화하면 부실 위험이 더욱 커진다. 한은은 "교역여건 악화, 경기둔화 등으로 기업들의 채무상환 능력이 전반적으로 낮아지고 한계기업도 증가할 가능성이 있다"며 "신용위험 관리를 강화해야 한다"고 제언했다.