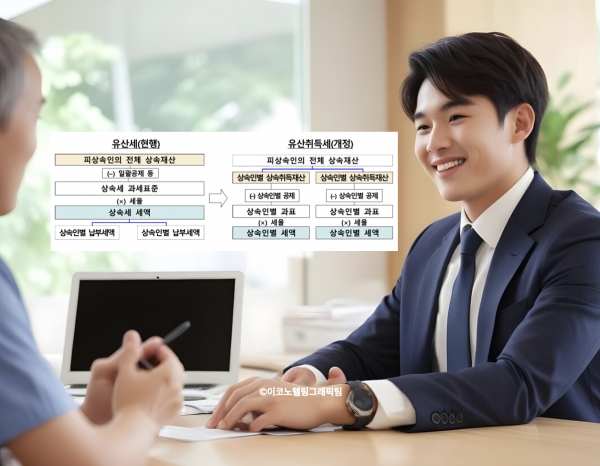

정부가 '유산세' 방식의 상속세 체계를 '유산취득세'로 바꾸기로 했다. 현행 상속세는 사망자가 남긴 상속재산 총액을 기준으로 과세하고, 모든 상속인이 함께 부담한다. 이를 개별 상속인이 실제 물려받는 금액에 과세하는 방식으로 전환하면 상속세 면세점이 높아지고 과세 인원도 현재의 절반 이하로 줄어든다.

기획재정부는 12일 이런 내용의 '유산취득세 도입 방안'을 발표했다. 정부는 입법예고 등 의견 수렴을 거쳐 오는 5월 국회에 법안을 제출할 예정이다. 연내 국회에서 법안이 통과되면 2년간 준비기간을 거쳐 2028년부터 시행될 예정이다.

상속세는 1950년 유산세 방식으로 도입돼 75년째 유지됐다. 최근 실제 받은 상속재산에 취득세를 매기는 것이 합리적이라는 여론이 형성되자 정부가 개편안을 내놨다.

개편안에 따르면 인적공제 제도가 개별 상속인별 기준으로 개편된다. 현재는 전체 상속액에 일괄공제(5억원) 및 배우자공제(최소 5억원, 법정상속분 이내 최대 30억원)가 일률 적용된다. 즉, 재산 10억원까지 상속세가 없다.

이런 일괄공제를 폐지하고, 현재 1인당 5000만원인 자녀공제를 5억원으로 높인다. 직계존비속에는 5억원, 형제 등 기타 상속인에는 2억원을 적용한다. 배우자는 10억원까지 법정상속분을 초과해도 공제한다. 배우자가 상속받는 금액이 10억원을 넘으면 법정상속분과 30억원 가운데 적은 금액을 공제한다.

상속세 체계가 유산취득세로 바뀌면 납부세액이 줄어든다. 현행 상속세 세율은 부과 대상 재산이 많을수록 높은 누진 구조다. 과표 기준 1억원 이하 10%, 1억∼5억원 20%, 5억∼10억원 30%, 10억∼30억원 40%, 30억원 초과 50%다.

30억원의 재산을 배우자(법정상속분 12억9000만원)와 두 성인 자녀에게 10억원씩 상속하는 경우 현행 상속세는 전체 상속재산 30억원을 기준으로 산출한 4억4000만원이다. 유산취득세 방식을 적용하면 배우자는 상속재산과 같은 규모의 공제(10억원)를 받으므로 과세표준이 0원이라서 내야 할 세금이 없다. 자녀들은 각각 기본공제를 5억원씩 받기 때문에 남은 5억원에 대해 9000만원씩, 1억8000만원의 세금을 내면 된다.

정부는 인적공제 최저한도도 10억원으로 따로 두기로 했다. 개별 상속인마다 적용되는 인적공제의 합산이 현재 적용되는 인적 공제의 단순 합산(일괄공제 5억원+배우자공제 5억원)을 밑돌지 않도록 최소한 10억원의 인적공제를 보장하겠다는 취지다.

기재부는 유산취득세로 전환하면 상속세 과세 인원이 절반 이하로 줄어들 것으로 예상했다. 배우자가 없는 피상속인(고인)이 15억원의 상속 재산을 3명의 자녀에게 물려줄 경우 현재는 일괄공제 5억원을 제외한 과표 10억원에 대해 2억4000만원의 세금을 내야 한다. 유산취득세 방식으로 바뀌면 자녀 1명당 5억원씩 공제돼 과세표준이 0원으로 상속세 부담이 없어진다.

2023년 기준 피상속인 29만여명 가운데 상속세를 낸 과세 인원은 약 2만명이었다.