소비·투자 등 경제성장 악영향…근로자 한 명이 여러 어른 부양시대로

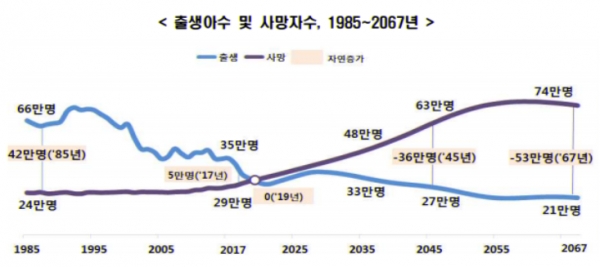

저출산 고령화의 여파로 국가 생산활동의 '엔진'인 생산연령인구가 50년 뒤 현재의 절반 아래로 줄어들 것이라는 정부 전망이 나왔다. 50년 뒤에는 노동자 1명이 고령인구 여럿을 부양해야 하는 시대가 닥친다. 이러한 '인구절벽' 가속화는 고용과 생산, 소비, 투자 등 경제 전반에 악영향을 미쳐 경제활력을 발목 잡을 수 있다는 우려가 커지고 있다.통계청은 28일 '장래인구 특별추계 : 2017∼2067년'을 발표했다. 통계청은 5년마다 발표 해왔는데 초저출산 상황을 반영해 2016년에 이어 3년 만에 특별추계를 했다.

추계에 따르면 한국의 생산연령인구는 2017년 3757만명에서 2030년 3395만명으로 감소한 뒤 2067년 1784만명으로 더욱 줄어든다. 2067년 생산연령인구는 2017년의 47.5% 수준에 머문다는 것이다.

통계청은 이번 추계부터 15∼64세 인구를 의미하는 용어인 '생산가능인구'를 생산연령인구로 변경했다. 통계청은 특히 베이비붐 세대(1955∼1963년생)가 고령인구로 진입하는 2020년대에는 생산연령인구가 연평균 33만명 감소하고, 2030년대에는 연평균 52만명 감소할 것으로 전망했다.

이는 '인구절벽'이 2020년대부터 본격화한다는 의미다. 인구절벽이란 미국 경제학자 해리 덴트가 제시한 개념으로 생산연령인구 비율이 급속도로 줄어드는 현상을 의미한다.

김진 통계청 인구동향과장은 "2030년대 감소폭이 더 큰 이유는 1970년대 생인 2차 베이비붐 세대가 생산연령인구에서 대거 빠져나가는 동시에 진입하는 출생아 수는 과거보다 더 적기 때문"이라고 분석했다.

이러한 생산연령인구 감소 추세는 2016년 추계 때보다 더 악화한 것이다. 통계청은 당시 2065년 생산연령인구를 2062만명(47.9%)으로 예상했지만, 이번 추계에서는 1850만3천명(45.9%)이라는 비관적인 수치를 내놨다.

통계청은 생산연령인구 중 주요 경제활동인구인 25∼49세의 비중이 2017년 51.9%(1950만명)에서 2067년 46.1%(823만명)까지 떨어질 것으로 예측했다. 반면 같은 기간 50∼64세의 비중은 30.8%(1156만명)에서 39.4%(703만명)까지 증가할 것으로 보았다.

이러한 추계는 중간 수준의 출산율에 따라 전망한 중위 추계다. 낮은 출산율을 가정한 저위 추계에 따르면 2067년 생산연령인구는 1484만명으로 2017년의 39.5%로 추락할 것으로 통계청은 예상했다.