올여름 날씨의 가장 큰 특징은 심한 열대야 현상인 것으로 나타났다.

7일 기상청 발표자료에 따르면 지난 7월 전국 평균 열대야 일수는 8.8일로 역대 1위를 차지했으며, 평년(2.8일)의 3배 이상에 달했다.

이는 1973년 이래 52년 만의 7월 열대야일수 최대치로 7월 평년 열대야일수 2.8일보다 6일이나 많은 것이다. 역대 2위는 1994년의 8.5일, 3위는 2018년의 7.1일이었다. 1973년은 기상관측망을 전국적으로 대폭 확충해 각종 기상자료를 축적하기 시작한 시기다.

지난 7월 주요 지역별 열대야일수는 강릉·포항·정읍이 17일로 가장 많아 한 달의 절반 이상을 차지했다. 서울도 13일이나 됐다.

올 여름 들어 입추(立秋)인 7일 현재까지 제주 23일째, 강릉 19일째, 서울 17일째 연속해서 열대야가 나타나고 있는 점도 특징이다.

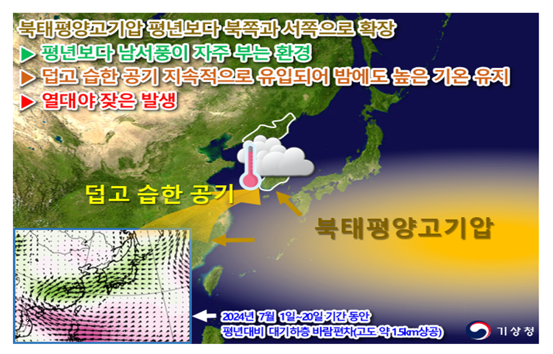

기상청은 올 7월 중 열대야가 유별나게 많았던 데 대해 "상순과 중순에 흐리고 비가 자주 내려 낮 기온이 크게 오르진 못했으나 북태평양고기압이 평년보다 북서쪽으로 확장한 탓에 밤사이 수증기를 다량 함유한 고온의 공기가 평년보다 자주 남서풍을 타고 유입돼 밤에도 기온이 크게 떨어지지 않고 높았다"고 설명했다.

이에 따라 밤 최저기온도 역대 2위로 높았다. 역대 1위와 0.1℃ 차이에 불과해 사실상 1위나 다름없었다. 1973년 이래 7월 평균 최저기온 상위 순위는 1위 1994년(23.4℃), 2위 2024년(23.3℃), 3위 2017년(23.0℃)로 나타났다.

지난 7월 습도도 역대급이었다. 1973년 이래 7월 상순~중순 기간 상대습도 순위에서 간발의 차이로 3위를 차지했다. 역시 1위에 버금가는 수치였다. 1위는 2023년과 1991년(86%), 3위는 2024년(85%)이었다.

다만, 7월 전국 평균 폭염(일최고기온이 33℃ 이상인 날)일수는 4.3일(역대 22위)로 평년(4.1일)과 비슷했다.

밤에도 시원하지 않고 덥거나 끈적끈적한 열대야가 나타나는 이유로는 '야간 구름 이불 효과'와 '습기'가 주로 꼽힌다.

밤에 대지를 덮고 있는 구름이 이불 역할을 해 낮 동안에 데워진 지상의 열기가 대기 상층부로 빠져나가지 못하는 게 첫 번째 이유다. 대기 중에 습기가 많으면 이게 열을 머금어 기온이 내려가는 걸 방해하는 것도 이유가 된다.

열대야(Tropical Night)란 오후 6시∼다음 날 오전 9시 사이 최저기온이 25℃보다 높아 잠들기 힘든 무더운 밤이 되는 걸 가리킨다. 하기야 24.9℃라고 잠이 잘 오고, 25℃라고 잠이 오지 않을까. 사람들이 날씨 경영을 잘 할 수 있도록 편의상 '열대야'란 개념을 만들었을 것이다.

수면에 적합한 기온은 18~20℃라고 한다. 하지만 열대야가 되면 우리 몸의 온도 조절 중추가 흥분돼 각성상태가 된다. 그러면 수면 중 심박 수가 증가해 깊은 잠을 못 자고 몸을 뒤척이며 자주 깨게 된다.

질 낮은 수면이 이어지면 심한 피로감이나 집중력 저하 등에 시달릴 수 있다. 또 짜증, 무기력증, 두통, 식욕 부진, 소화 불량 등으로 고생하기 쉽다. 일상생활이나 직장 근무, 경제활동 등에 부정적인 영향을 많이 미치게 된다.

날로 심해지는 기후변화와 도시화 현상도 열대야를 키우고 있다. 1940년대 까지만 해도 우리나라에 열대야란 기상 현상 자체가 없었다. 요즘은 여름 한 철에 10~20일 정도의 열대야를 기록하는 도시는 흔하다. 도시개발로 콘크리트 건물과 아스팔트가 전국을 뒤덮으면서 소위 '도시 열섬 현상'(Urban Heat Island Effect)이 확산된 탓이다. 그래서 도시가 농촌이나 어촌보다 열대야가 많다.

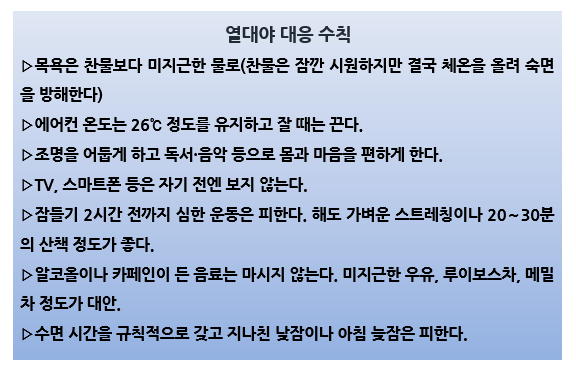

아직 8월 폭염과 열대야가 한참 더 남아 있다. 열대야 속 숙면의 중요성이 크다고 하겠다. 개인차가 있겠지만 편안한 마음으로 별표와 같은 열대야 대응 수칙을 실천하면 좀 효과가 있다.