1962년, 간호사였던 당시 37살인 리슈샨 (李淑賢)과 5번째 결혼해 해로한 사실 누락

영화 <마지막 황제>는 영화사에 길이 남을 만하다. 아카데미상을 무려 9개나 수상했다. 베르톨루치 감독 역시 이 영화 한편만으로도 '명장'이라 불릴만하다. 하지만 역사를 공부하는 이들에게는 다른 평가가 나온다. 역사왜곡이 지나치다는 것이다. '최악 중 최악'이란 표현이 과하지 않을 정도다.

-------------------------------------------------------------------------

<마지막 황제>의 역사왜곡은 한 마디로 과도하다. 이유? 아주 오래 전 썼던 글 하나를 떠올려 보자. '영화로 쓰는 세계 경제위기사'의 열다섯 번째 시리즈 '대공황과 히틀러'의 스물두 번째 글이다. 찰리 채플린(Charles Chaplin)의 1940년도 작 <위대한 독재자(The Great Dictator)>를 다루며 '내러티브, 프레임, 프로파간다'라는 제목으로 곽재용 감독의 2003년 영화 <클래식>에 대해 얘기한 적이 있다. 그 글에서 필자는 '닥치고 사랑'이라는 표현을 썼다. 다른 것은 보려고도 알려고도 하지 말고 오직 '대를 잇는 순수한 사랑'만 보라는 감독의 의도를 얘기했던 것이다.

그 글에서 필자는 이를 언론학 또는 정치학적 의미에서는 '프레임(frame)'으로 개념화될 수 있다고 말했다. 감독이 주도하는 일종의 '시선 몰아가기'다. 또한 채플린은 이를 '프로파간다(propaganda)'라는 용어로 표현했다는 사실도 언급했다. 하지만 그 배경에는 영화 <모던 타임스>와 <위대한 독재자>가 프로파간다 영화라는 비판을 피하려는 의도가 있다고 설명했다. 그리고 이 같은 '프레임화', 즉 '프레이밍(framing)'은 영화(뿐 아니라 모든 스토리텔링 기제)가 연속ㆍ복합적 사건을 불연속ㆍ단편적 사건의 결합으로 전환시키는 과정에서 나오는, 즉 내러티브화 과정에서의 필연적 결과란 것도 얘기했다.

이 분석은 영화 <마지막 황제>에도 그대로 적용될 수 있다. 그럼 감독 베루톨루치의 역사 왜곡의 이유와 목적을 알 수 있게 된다. 지난 회에서도 얘기했지만, 그 이유와 목적은, 한 마디로 '닥치고 연민(憐憫)'이다. 다른 것은 보려고도 들으려고도 말고 오직 황제 푸이를 '불쌍하고 가련하게 보라'는 얘기다.

그리고 그가 돼 보라고, 즉 그와 동일시해 보라고 말한다. 그럼 영화와 자연스럽게 하나가 될 테고 그의 희로애락(喜怒哀樂)에 공감하게 될 것이다. 그가 미워하는 사람을 미워할 테고 그가 사랑하는 사람을 사랑하게 될 것이다.

바로 이 목적을 갖고 영화의 내러티브를 일관성 있게 구성해 나간다. 푸이에게 연민을 느끼게 되는 부분은 강력하게 밀고 나간다. 조금만 손질하면 푸이에게 연민을 느낄 수 있을 것 같다? 그럼 좀 수정한다. 푸이가 나쁜 놈으로 보인다고? 그건 곤란하다. 주인공에 대한 연민이 순식간에 사라질 테고 동일시도 공감대도 깨질 게 분명하다. 그러니 그런 것들은 철저하게 빼고 감춰야 한다.

이로써 푸이는 어머니 품에서 애교나 떨어야 할 세 살 나이에(사실) 원하지 않았던 황제가 됐고(사실), 돌봐주는 부모도 없이(거짓) 황제로 몇 년을 지내다가(사실) 의지할 곳 딱 한 곳인 유모도 잃고(거짓) 결국은 자금성에서 쫓겨난다(사실). 이후 일본 보호구역에서 지내다(사실) 하나뿐이던 후궁(거짓)이 일방적으로 그를 떠나고(거짓)이 일제의 꼭두각시로 만주국 황제가 된 뒤(사실) 황후는 운전기사의 아이를 갖고(거짓) 아이는 일제에 의해 태어나자마자 살해되고(거짓), 중국 전범 수용소로 가기 직전 자살까지 시도(거짓)한다….

이 정도면 역사의 왜곡을 넘어 거의 조작과 날조 수준이다. 하지만 여기서 그치지 않는다. 베르톨루치 감독의 '닥치고 연민' 전략은, 앞서 말했듯, 푸이에 대한 연민을 가로막을 수 있는 많은 역사적 사실들을 빼먹었다. 푸이는 자기 재산을 지키기 위해 신하들에게 인색했으며 반면 낭비벽은 심했다. 오직 다시 황제가 되겠다는 생각에 일본 천황을 어버이처럼 여겼고, 일본 패망 후 도망칠 때는 마누라를 버린 파렴치한이었다. 소련군에 체포돼 수용소 생활을 할 때는 온갖 뇌물로 일신을 보호한 이기적인 인물이기도 했다. 물론 이런 내용은 모두 생략됐다.

■ 역사가들의 영화 평가 … "최악 중 최악"

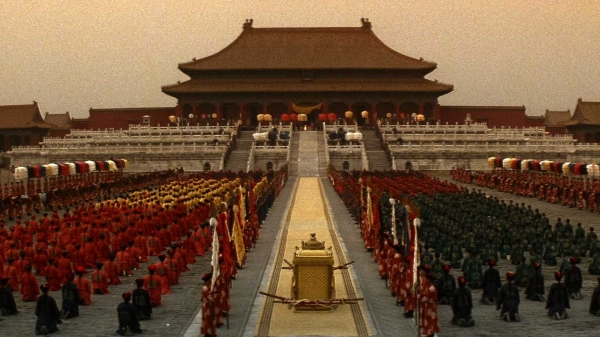

여기에 또 한 가지를 덧붙여야 한다. 시각효과다. 베루톨루치 감독은 앞서 말했던 대로 정식으로 데뷔한 시인이다. 그는 나이 열다섯부터 시를 썼으며 스물둘에 쓴 첫 책 『미스터리를 찾아서(In Cerca del Mistero)』는 그에게 이탈리아 최고 문학상을 받게 해줬다. 그는 영화로도 시를 썼다. 2018년 11월 26일 자 『가디언』에 실린 그에 대한 부고 기사에 따르면, 그는 "영화야말로 진정한 시적 언어"라 얘기했다. 2만 명에 이르는 단역 출연자에 9000벌이나 되는 화려한 의상은 그야말로 한편의 시처럼 관객의 눈을 사로잡았다.

특히 주목되는 장면이 몇몇 있다. 우선 푸이의 결혼식 장면과 일본 보호지에서의 파티 장면이다. 이 두 개 장면은 각각 3~4분에 이르렀지만 관객으로서는 전혀 지루함을 느끼지 못한다. 관객의 혼을 빼놓을 듯한 시각적 화려함이 있었기 때문이다. 거기에 푸이의 비정상적 정사신까지 삽입된다. 무려 4분이나 계속되는. 물론 여기에도 시각적 효과가 가미된다. 실크 이불 밑에서 펼쳐지는 이들의 실루엣은 관객의 상상력을 자극하기에 충분하다.

이뿐 아니다. 여기에 일본계 사카모토 류이치(坂本龍一), 스코틀랜드 출신 데이비드 번(David Byrne), 중국계 쑤총(蘇聰) 등 세 명의 작곡가가 만든 12곡의 음악이 관객의 귀를 홀린다. 타악기와 함께 영화의 시작을 알리는 '메인 테마 뮤직'과 "당신과 이혼하겠다"는 후궁의 외침과 함께 터져 나오는 사카모토의 명곡 '레인(Rain)' 등 피아노와 첼로, 바이올린 등 서양악기가 내뿜는 동양풍 음악에 감동하게 된다. 아카데미가 이 영화에 음악상을 줬는지 알게 된다. 이로써 감독은 관객을 푸이에 대한 연민으로 몰아넣으며 거의 사기 수준의 역사왜곡에는 눈과 귀를 막아버린 것이다.

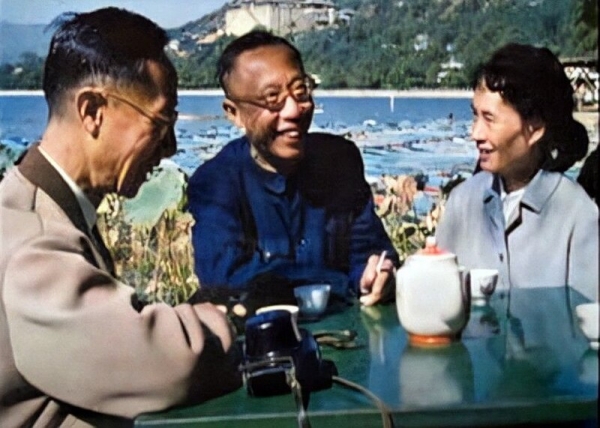

마지막으로 영화가 누락시킨 역사적 사실 하나만 더 지적하자. 푸이는 1959년 12월 전범 수용소에서 나와 정원사로 일하던 중 또 한 번 결혼을 한다. 1906년 생인 푸이가 56세였던 1962년, 그는 1924년 생으로 간호사였던 당시 37살인 리슈샨(李淑賢)과 결혼한다. 리슈샨은 푸이의 5번째 아내로 그저 그런 평민 출신이었지만 1967년 푸이가 죽을 때까지 해로한다. 베르톨루치 감독은 왜 이 대목을 빼 먹었던 것일까? 영화 개봉 당시에도 리슈산은 생존해 있었다. 당시 나이 64세. 리슈샨이 사망한 것은 1997년 향년 73세였다.

푸이의 삶을 그린 영화다. 그럼 당연히 그의 마지막 아내 리슈샨을 인터뷰했어야 하지 않을까? 하지만 안 했다. 애초부터 그의 존재는 '푸이에 대한 연민 일으키기 작전'에서 빠져 있었는지도 모른다. 리슈샨, 그도 영화를 봤다. 그리고 분노했다. 중국 개봉 직후 했던 AFP와의 인터뷰에서 그는 "베르톨루치는 이 영화를 만들면서 서구의 취향에 영합하기 위해 진실을 왜곡시켰다"며 "영화는 중국, 이탈리아, 영국이 공동 제작했으나 어느 쪽도 나에게 자문을 구하지 않았다"고 밝혔던 것이다.

도대체 왜 세계적 거장 베루톨루치 감독은 이처럼 어이없는 역사왜곡을 시도했을까? 또 이 같은 역사 왜곡 영화에 대해 아카데미 측은 왜 그토록 많은 상을 줬을까? 답은 의외로 간단하다. 영화는 투자금을 뽑아야 하는 '상업성'을 기반으로 하는 예술이기 때문이다. 상업영화는 관객의 관습적 시각에 역행하지 않는다. 상충된 정보를 주지도 않는다. 대중을 끌어들이려는 상업영화는 주인공과의 동일시가 필요하며 이를 위해서는 익숙한, 그리고 일관된 내러티브 구조가 필수이기 때문이다. 결론적으로 영화에서 '돈'은 '역사'에 우선한다.

우리는 이 대목에서 매우 중요한 질문을 하게 된다. 감독이, 강한 역사의식을 갖고, 자신의 역사관을 강하게 피력하며 상업적 성공을 거둘 수는 없는가 하는 것이다. 있다면 그 사례를 찾아야 할 테고 없다면 그 방법론을 찾아야 할 것이다. "역사도 허구요, 스토리텔링"이라는 포스트모던 역사관이 나온 지도 이미 오래다. 영화도 언어를 갖고 있다. 영화언어로 쓴, 그리고 상업적으로도 성공한, 그런 역사영화의 사례를 봐야 할 때다. 역사연구자의 시각으로 볼 때 베르톨루치 감독과 그의 영화 <마지막 황제>는 '최악 중 최악'이다.

-------------------------------------------------------------

이재광 이코노텔링 대기자 ❙ 전 한양대 공공정책대학원 특임교수 ❙ 사회학(고려대)ㆍ행정학(경희대)박사 ❙ 경기연구원 선임연구위원, 뉴욕주립대 초빙연구위원, 젊은영화비평집단 고문, 중앙일보 기자 역임 ❙ 단편소설 '나카마'로 제36회(2013년) 한국소설가협회 신인문학상 수상 ❙ 저서 『영화로 쓰는 세계경제사』『영화로 쓰는 20세기 세계경제사』『식민과 제국의 길』『과잉생산, 불황, 그리고 거버넌스』 등 다수