올해 들어 나타난 저물가 현상이 공급 측 요인뿐 아니라 수요 측 요인이 주요하게 작용했다는 국책연구기관의 진단이 나왔다. 이는 최근 저물가 현상이 공급 측 요인과 정부 정책적 요인이 작용한 것이라는 정부 설명과 배치되는 것이어서 주목된다.

정규철 한국개발연구원(KDI) 경제전망실 전망총괄(연구위원)은 28일 '최근 물가상승률 하락에 대한 평가와 시사점' 보고서에서 올해 낮은 물가상승률에 대해 일시적인 공급 측 요인뿐 아니라 수요 측 요인도 주요하게 작용했다고 분석했다. 이는 최근 저물가 현상에 대해 농산물 가격 하락·석유류 가격 안정세 지속 등 공급 측 요인과 정책적 요인이 주로 작용했다고 밝힌 정부 설명과는 배치되는 것이다.

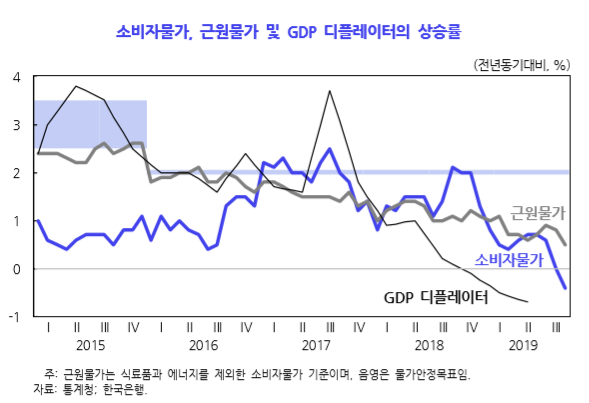

보고서에 따르면 올해(1∼9월) 물가상승률은 2013∼2018년 평균인 1.3%에 비해 0.9%포인트 낮은 수준이다. 주요 공급 충격인 날씨나 유가 등이 직·간접적으로 영향을 주는 식료품과 에너지는 물가상승률 하락에 -0.2%포인트 기여한 반면, 이를 제외한 상품(-0.3%포인트)과 서비스(-0.4%포인트)도 물가상승률 하락에 상당 부분 기여한 것으로 나타났다.

정 연구위원은 "올해 물가상승률과 경제성장률이 모두 하락한 것은 공급 충격보다는 수요 충격이 더 주요하게 작용하고 있음을 시사한다"며 "공급 충격이 주도한 경우는 물가상승률과 경제성장률이 반대 방향으로, 수요 충격이 주도한 경우에는 같은 방향으로 각각 변동한다"고 설명했다.

보고서는 올해 1∼9월 소비자물가 상승률(0.4%)이 한국은행의 물가안정 목표(2.0%)보다 큰 폭으로 낮아진 데 대해서는 정부의 복지정책이나 특정품목에 의해 주도됐다기보다 다수 품목에서 물가상승률이 낮아지며 나타난 현상으로 분석했다. 정부 복지정책의 직접적인 영향이 배제된 민간소비 디플레이터 상승률(상반기)이 0.5%로 축소됐고, 생산자물가 상승률(1∼9월)도 0.0%에 그쳤다는 점을 근거로 들었다.

또한, 소비자물가 상승률의 평균값(0.4%)과 함께 중간값(0.3%)도 낮은 수준으로 하락하고 있어 물가상승률 하락이 특정품목의 극단치에 의해 발생했다고 보기 어렵다고 밝혔다. 올해 1∼9월 물가상승률이 작년에 비해 낮아진 품목의 비중은 63.7%였다.

보고서는 또 글로벌 금융위기 이후 낮아졌던 물가상승률 추세가 미국, 영국, 일본을 비롯한 주요국에서는 반등했다는 점에서 한국의 낮은 물가상승률을 전 세계적인 저물가 현상의 반영으로 해석하긴 어렵다고 지적했다.

정 연구위원은 "한국의 물가 하락은 공급 충격, 수요 위축 등 단기적인 요인에 더해 물가상승률의 중장기적 추세가 하락하며 나타난 현상"이라며 "물가상승률의 중장기적 추세가 1% 내외로 축소된 것은 통상적으로 발생할 수 있는 정도의 공급 및 수요 충격에도 물가가 일시적으로 하락하는 현상이 관측될 가능성이 커졌다는 뜻"이라고 우려했다.

다만 지난 9월 사상 첫 공식 마이너스 물가 기록 등 최근의 물가 하락에 대해선 "일시적인 공급 충격이 상당 부분 기여하고 있고 물가 하락이 지속될 가능성이 높지 않다는 점에서 현 상황을 디플레이션이라 단정하기 어렵다"고 밝혔다.