상의, 세대별 소비'10년간 비교'… 노후 대비 힘든 60대의 소비지출 하락폭 가장 커

내수 부진 등으로 0%대의 경제성장률이 예상되는 가운데 전 연령대의 한국인들이 10년 전보다 소비지출을 꺼리며 더욱 지갑을 닫고 있다는 조사 결과가 나와 주목된다.

대한상공회의소(회장 최태원)는 2일 '2014년과 2024년의 세대별 소비성향 변화와 시사점'이란 보고서를 통해 이 같은 주장을 내놓았다.

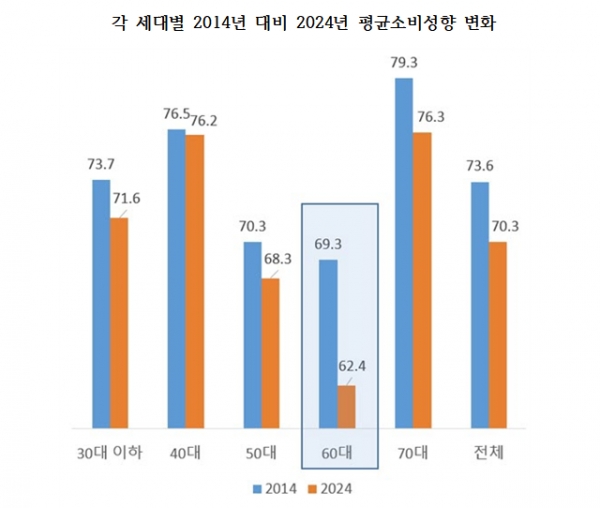

조사 결과 30대 이하를 제외한 모든 세대에서 10년 전보다 소득은 늘어났다. 하지만 소비지출이 비례해서 증가하지 않은 탓에 2024년 평균소비성향(70.3)은 2014년(73.6)에 비해 3.3%포인트 하락한 것으로 나타났다.

보고서는 전체 세대 중 60대와 20·30대의 소비지출 변화에 특히 주목했다. 주택대출 상환, 노후 대비 등으로 힘든 60대의 소비지출 하락 폭이 가장 컸으며, 20·30대는 소득 감소로 소비액 자체가 줄어들었다고 분석했다.

이를 두고 보고서는 10년 전에 비해 "20·30대는 지갑을 못 열고, 60대는 지갑을 안 연다"는 비유까지 동원했다.

60대는 국민연금을 받고 금융소득도 늘었지만 주택대출 원리금 상환과 노후대비 저축·투자 등으로 소비를 가장 많이 자제하고 있다는 것이다. 또 20·30대는 사고 싶은 건 많지만 소득 자체가 적어 허리띠를 졸라맬 수밖에 없다는 진단이다.

조사 결과 60대의 평균소비성향은 2014년 69.3%에서 2024년 62.4%로 가장 많이 감소(6.9%포인트↓)했다. 심지어 20·30대의 월평균 소비액은 2014년 257만 원에서 2024년 248만 원으로 오히려 줄었다(9만 원, 3.5%↓).

'평균소비성향(Average Propensity to Consume=APC)'이란 가계 소득 중 주택 대출 상환용 원리금, 각종 세금 등과 같은 비소비지출을 제외한 소위 가계가처분소득 중 소비지출이 차지하는 비중을 가리킨다.

이번 조사는 통계청 가계동향조사(2014년, 2024년 2년 자료 기준)를 바탕으로 이들 두 해의 연령대별 소득과 소비지출, 소비성향 변화 등을 분석 대상으로 삼았다.

산업연구원 신동한 박사는 "10년 전보다 가계가처분소득 중 소비지출 비중이 줄었다"며 "각 세대가 소비를 덜 하는 주된 이유로 고령화, 소득 문제 등을 들 수 있지만 '돈을 덜 쓰는 습관의 변화'도 상당히 중요하다"고 논평했다.

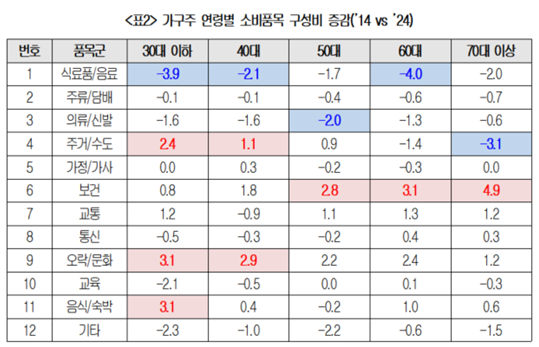

조사 결과 소비 구조도 크게 달라졌다. 지난 10년 만에 지출 비중이 가장 많이 증가한 항목은 보건(2.6%포인트), 오락·문화(2.4%p), 음식(외식)·숙박(0.7%p), 주거·수도(0.7%p) 순이었다.

이는 고령화에 따른 의료 수요 증가와 함께 여가·취미 지출 확대, 외식·여행 등 가치소비의 보편화가 주요인으로 분석됐다. '가치소비'란 가격·품질 외에 가치관·신념을 고려하여 소비하는 행태를 가리킨다.

반면 식료품·음료(-2.3%p), 의류·신발(-1.6%p) 등 전통적인 생필품과 교육(-0.9%p) 소비 비중은 감소했다. 이는 1인 가구의 증가, 가정 간편식의 보편화, 온라인 플랫폼을 통한 효율적 구매 및 중고·공유경제의 확산, 저출산에 따른 학생 수 감소 등이 복합 작용한 결과로 풀이된다.

또 소비 품목의 비중 변화를 연령별로 살펴본 결과 뚜렷한 이질성이 드러났다. 젊은 세대를 중심으로 음식·숙박, 주거·수도 품목의 지출 비중이 커졌으며 고령층으로 갈수록 보건 관련 소비지출 비중이 높게 나타났다.

40대는 각종 취미·운동·오락시설(헬스장, 스크린골프 등) 이용 관련 소비가 늘어나는 등 자기 만족형 소비가 확대됐다. 50대는'나를 위한 소비'에 집중하는 경향을 보였다. 뷰티 디바이스, 홈 인테리어, 간편식 등이 핵심 소비 품목으로 부상했다.

60·70대 이상은 의료서비스 외에도 악기, 사진, 취미활동 지출이 급증하며 '건강하게 즐기며 사는 노년'이 새로운 트렌드로 자리 잡았다. 소비지출 증가율 상위 품목에 화훼·애완동물 관련 서비스, 성인 학원, 운동시설, 악기 등이 포함된 점이 이를 반증한다.

조사에서 소비 트렌드의 전환이 산업구조 변화에도 큰 영향을 미칠 수 있다는 점도 발견됐다. 보고서는 "저출산으로 인한 학령인구 감소가 교육산업 전반의 위축으로 이어질 가능성이 높다"는 주장을 폈다.

대한상의 장근무 유통물류진흥원장은 "소비 부진은 단순한 불황 때문이 아닌, 한국 사회 전체의 인구·소득·심리 등의 변화로 나타나는 복합 현상인 만큼 단기 부양책으로는 한계가 있다"며 "세대별 특성을 고려한 맞춤형 정책을 통해 지속 가능한 성장 회복에 나서야 할 때"라고 강조했다.